西宮北口の数学専門塾インテグラルです。

ホームページ ⇒ https://suugakuintegral.main.jp/

今回は「参考書ルート」について、新聞記事に出ていましたので紹介します。

最近ではよい参考書が多く出版されているので、

「自分のレベルに合う参考書を、適切な順でやれば独学でも合格できる」

という目安のことを「参考書ルート」と呼ぶそうです。

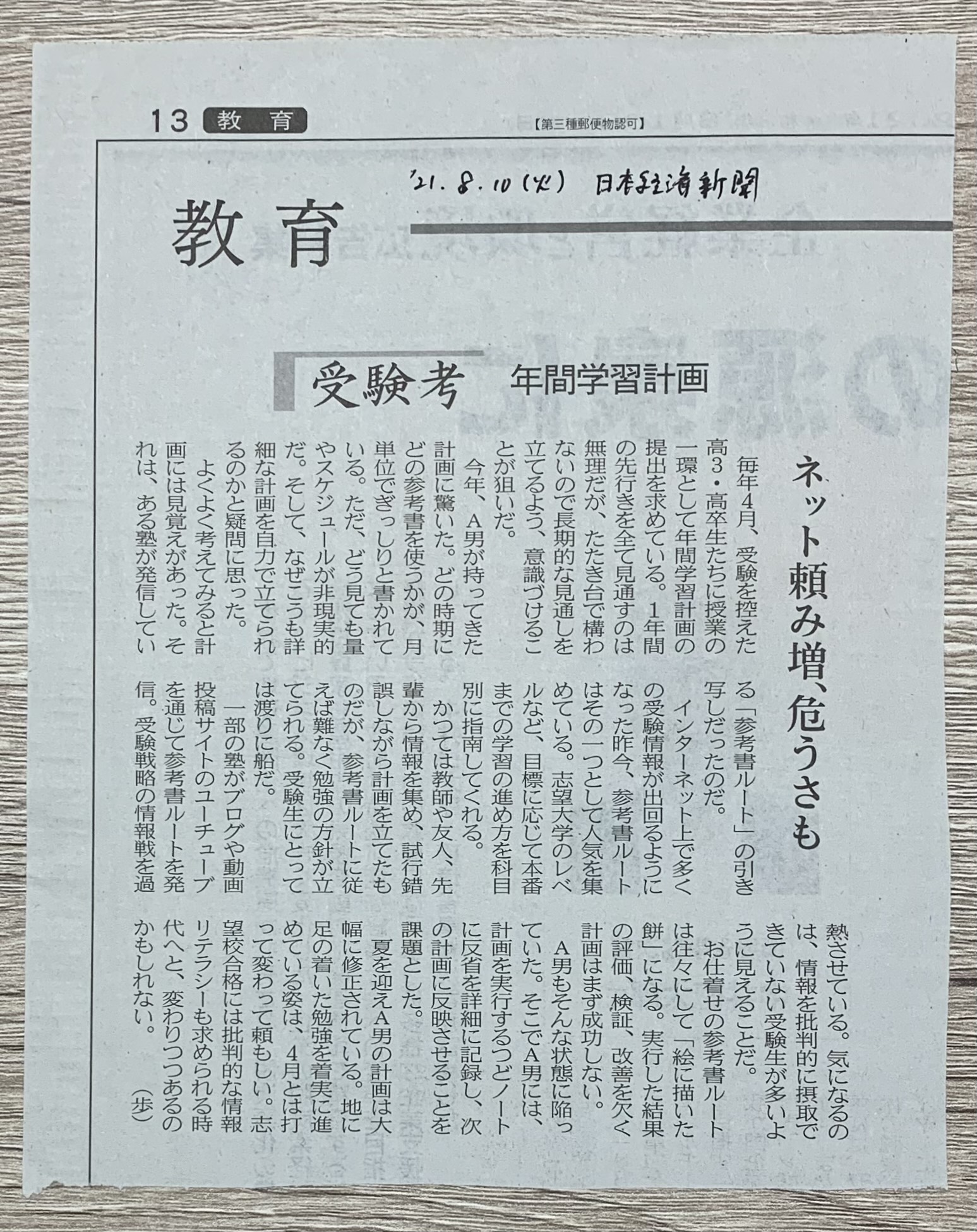

2021.8.10の日本経済新聞コラム「教育 受験考」より

~「年間学習計画」ネット頼み増、危うさも~

—————————————————————————

今年、A男が持ってきた計画に驚いた。

どの時期にどの参考書を使うのかが、月単位でぎっしりと書かれている。

ただ、どう見ても量やスケジュールが非現実的だ。

そして、なぜこうも詳細な計画を自力で立てられるのかと疑問に思った。

よくよく考えてみると計画には見覚えがあった。

それは、ある塾が発信している「参考書ルート」の引き写しだったのだ。

インターネット上で多くの受験情報が出回るようになった昨今、参考書ルートはその一つとして人気を集めている。

志望大学のレベルなど、目標に応じて本番までの学習の進め方を科目別に指南してくれる。

かつては教師や友人、先輩から情報を集め、試行錯誤しながら計画を立てたものだが、参考書ルートに従えば難なく勉強の方針が立てられる。

受験生にとっては渡りに船だ。

一部の塾がブログや動画投稿サイトのユーチューブを通じて参考書ルートを発信。

受験戦略の情報戦を過熱させている。

気になるのは、情報を批判的に摂取できていない受験生が多いように見えることだ。

お仕着せの参考書ルートは往々にして「絵に描いた餅」になる。

実行した結果の評価、検証、改善を欠く計画はまず成功しない。

(歩)

—————————————————————————

私も気になったので、いくつかの塾の参考書ルートを見てみました。

数学に関してはどこも似たようなもので、以下のような感じでした。

(1) 教科書(または教科書レベルの参考書)で基礎の定着、場合によっては中学数学から

↓

(2) 青チャート(またはフォーカスゴールド)レベルの参考書で典型問題・標準問題の定着

↓

(3) 入試問題レベルの参考書で応用力をつける

↓

(4) 過去問演習

他教科もほぼこの4つのステップ(基礎→典型・標準→応用→過去問)で参考書の中身が変わるだけです。

確かに実力はつきそうだが・・・突っ込みどころは満載ですね。

突っ込み その1(罠1)

まず多くの人にとって、ステップ1の教科書を自分で理解することが難しい・・・

だから塾や予備校に行くんじゃないのかっ!!

突っ込み その2(罠2)

数学なら教科書レベル→青チャートやフォーカスゴールドなど標準レベル→入試問題レベル

・・・と、3冊もやってから過去問。

普通の人(私基準)がこれをやろうとすると、数学だけでも1年はかかる。

英語にいたっては単語、文法、読解、長文をそれぞれ仕上げてから過去問だそうです。

青チャート(またはフォーカスゴールド)を自力で仕上げるなんて、できるかっ!!

そんなんできる奴には、参考書ルートいらんわ!!

それができたら塾・予備校も学校の授業さえもおそらく不要なレベルですから、

独学か大手予備校の特待生(授業料無料)へどうぞ。

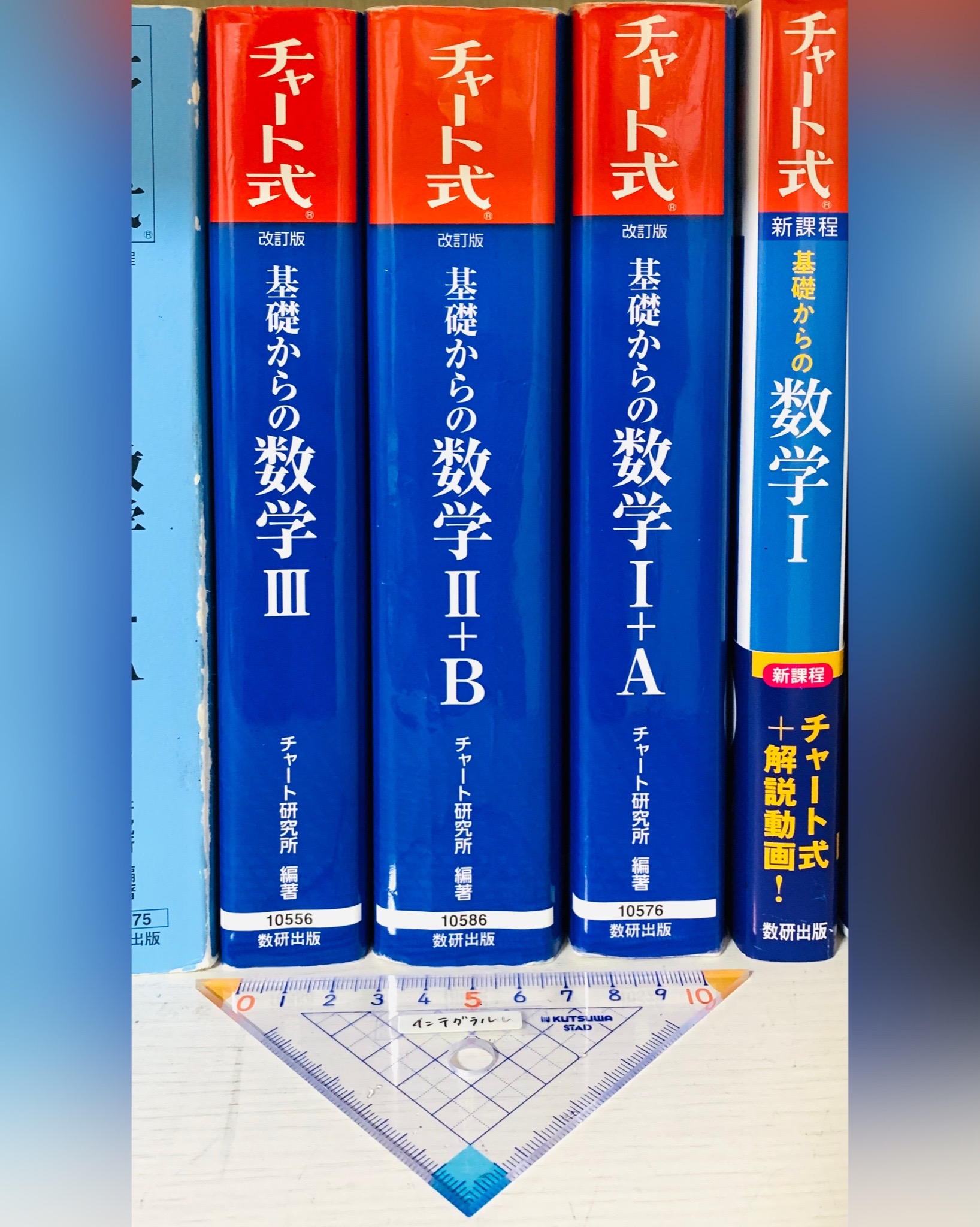

数学の参考書ルートの2番目に、青チャート(またはフォーカスゴールド)がよく登場する。

その意図は理解できるが、青チャートの使い方が間違っていて、すべて解くのは物理的に困難だ。

以下は私が塾生に実際に指導している青チャートの使い方です。

青チャートを知らない中学生の方、高校生でも使う気がない方は

青文字のところは読み飛ばしていただいても大丈夫です。

青チャートは多くの高校で採用されている、非常にいい参考書である。

青チャートの使い方は、わからない問題を調べる「辞書のかわりの参考書」である。

受験生が全部解くことは非現実的だ。

数学Ⅲまでやると例題だけで1000問近くある。

毎日5問、復習なしの猪突猛進で解いたとしても200日かかる、

1年の半分以上が終わってしまうじゃないか・・・

私の場合は時間のある高2以下(学校の宿題が青チャートという場合が多い)は

全問解いても構わないが、高3生には青チャートは辞書代わりに使うにとどめて、

解こうと思わないようにと指導している。

数学ⅠA・ⅡB・Ⅲまで合わせると、厚さ10cm以上ありますよ。

間違いなく、途中で挫折します。

断言します、心が折れます。

超大型巨人にしか壊せないレベルの、分厚い壁にぶつかります。

少なくとも高校生だったころの私には、そんな壁に立ち向かう根性はありませんでした。

(陸上部の長距離だったので、毎日10km走る根性と体力はあります)

いや、そもそも、どれだけ数学が好きでも、数研出版が大好きな生徒でも、

先生、青チャートを

完璧に仕上げました!

次は何をやればいいですか?

という生徒を、今まで一人も見たことがない。

青チャートを完璧に仕上げなくても、難関大には十分合格できる。

確かに青チャートを完璧に仕上げれば、特殊な超難関大を除き、

ほとんどの国公立大に合格できることは間違いない。

しかし、物理的に例題だけで1000問近く解くなんて現実的ではない。

参考書ルートでは、「青チャートレベルを2周か3周解いてマスターする」

といった非現実的な使い方を推奨されていることが多く残念だ。

他にも突っ込みどころ満載の参考書ルートであるが、

問題の本質は日経新聞の記事にもある通り、

「受験生はそれが正しいのかどうか自分で判断できない」

ことが多いことだ。

参考書ルート通りにやろうとすると、計画の半分も終わっていない

状況で入試をむかえることになってしまう危険性がありますよ。

今通っている塾の先生などに、適切なアドバイスをもらいながら学習を進めましょう!!

インテグラルは数学専門塾ですが、私は他教科のおすすめ参考書や勉強の仕方なども

よく相談に乗っています。

以下のような塾生もたくさんいます。

大手予備校の英語や理科の講座案内を持ってきて、

先生、私の志望校と今のレベルなら

どの講座をとったらいいですか♥⁇

と聞かれることもよくあります。

夏期講習で受講する講座を、半分以上私が決めたりすることも・・・

それだけ信頼してくれて、ありがとう!

もう♥ついてたら、親身になって相談するしかないじゃないですか(笑)

最後に、ここまでお読みいただいた方のために、

私の参考書ルートについての本音を、こっそりとお伝えしておきます。

そもそも「参考書ルート」とほぼ

同じ考え方は、10年以上も前の

和田秀樹先生のご本に載ってるし

それをどこかの塾が、今風に命名しただけやん!!

そして「参考書ルート」という単語だけが独り歩きしてるだけでは?

和田先生の「決め打ちした1冊を完璧に仕上げたら過去問へ Go 」

の方がシンプルで現実的かつ実践的やと思いますよ。

YouTubeなどで紹介されている参考書ルートは、参考書をたくさん買ってもらって、

自習管理という名目でお金をとるという、塾側の経営戦略ですよ・・・たぶん。

(あっ、これ書いちゃダメだったかな💦)

最後に一言、

インテグラルにも自習管理コースはありますが、

教材はオリジナルプリントで、確認テストつき!

です。

参考書ルートなどは使わず、難易度も量も生徒さんのレベルに合わせた教材で、

私に管理されながら自習をしています。

↓ホームページはこちら↓

https://suugakuintegral.main.jp/

↓お問い合わせはこちらから↓

【お問い合わせフォーム】

↓合格実績と卒業生の声はこちら↓

★合格実績・卒業生の声★

合格実績は、リンクをクリックしていくと年度別の合格者数が確認できます。

卒業生の声は、卒業生の多い順(神戸女学院高校、、海星(神戸海星女子)、

市西(市立西宮高校))の順に学校別になっています。

お電話、メールでのお問い合わせも受け付けております。

↓中高一貫校の数学に強い、女子生徒さんに人気の塾です↓

インテグラル塾生の学校別の在籍者の比率(2017年9月)

2021年12月現在、中高一貫校の生徒さんの比率はの約83%、女子生徒さんの比率は約80%です。 2024年2月現在、塾生の半分近く(約48.5%)が神戸女学院の生徒さんです。

神戸女学院J1~S3全学年の生徒さんが、常に在籍しております。

↓定期試験で点数がとれない、計算ミスが多いなど、「数学のお悩み記事」と塾長からのアドバイスはこちら↓

★数学に困っている方【必見】お悩み解決記事一覧★

リンク先でご自身またはお子様に該当する記事をクリックしてみてください。

お電話、メールでのお問い合わせも受け付けております。

コメント

Unknown

こんばんは!お疲れ様です。

受験には無関係なのに、新聞記事の写しからしっかり読んでしまいました。

チャート式の参考書は、色違いがたくさんあって、どうなっているのだろうと思っていましたが、青チャートが基礎なのてすね?呼び方を覚えると楽しいですね⁉️

他の色のは、赤?チャートとか、灰色?チャートとか、呼ぶのでしょうか☺️

もう一度高校生に戻れるなら、普通に受験勉強をして、自分に合う進路を見つけたいですが、「この人生」だったから「この子供に会えた」と考えると納得ですね😆

生徒さん達全員が納得の進路を掴みとれますように!

Unknown

コメントありがとうございます。

チャート式は難易度順に

赤→青→黄→白

とあります。

青チャートは「基礎からの数学」なんですが、かなりのレベルの応用問題まで入っています。

なので途中で挫折する生徒さんがほとんど・・・

私も高校生のときにこうったことを教えてくれる塾・予備校があればよかったと思います。

今は教える立場なので、生徒にそう思ってもらえるように、がんばっています。

「この人生」だったから「この子供に会えた」、ですね!